Dans le domaine de l’imagerie médicale, deux examens sont fréquemment prescrits pour visualiser l’intérieur du corps humain : l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) et l’échographie. Bien qu’ils poursuivent le même objectif, à savoir aider au diagnostic médical par des images précises des tissus ou organes, ces deux techniques reposent sur des principes physiques différents, possèdent des indications spécifiques et ne s’équivalent pas en termes de résolution, de confort ou d’accessibilité.

Selon la zone explorée, la nature des symptômes, le contexte clinique ou les antécédents du patient, le médecin peut recommander l’un ou l’autre de ces examens, voire les deux de manière complémentaire. Il est donc essentiel de bien comprendre ce qui distingue l’IRM de l’échographie pour appréhender leur utilité dans un parcours de soins.

Dans cet article, nous explorerons les différences techniques et pratiques entre l’IRM et l’échographie, leurs avantages respectifs, ainsi que les situations cliniques dans lesquelles chacun de ces examens est privilégié.

Avant de comparer ces deux examens, il est utile de comprendre sur quoi reposent chacun d’eux, tant sur le plan technique que dans leur usage en pratique clinique.

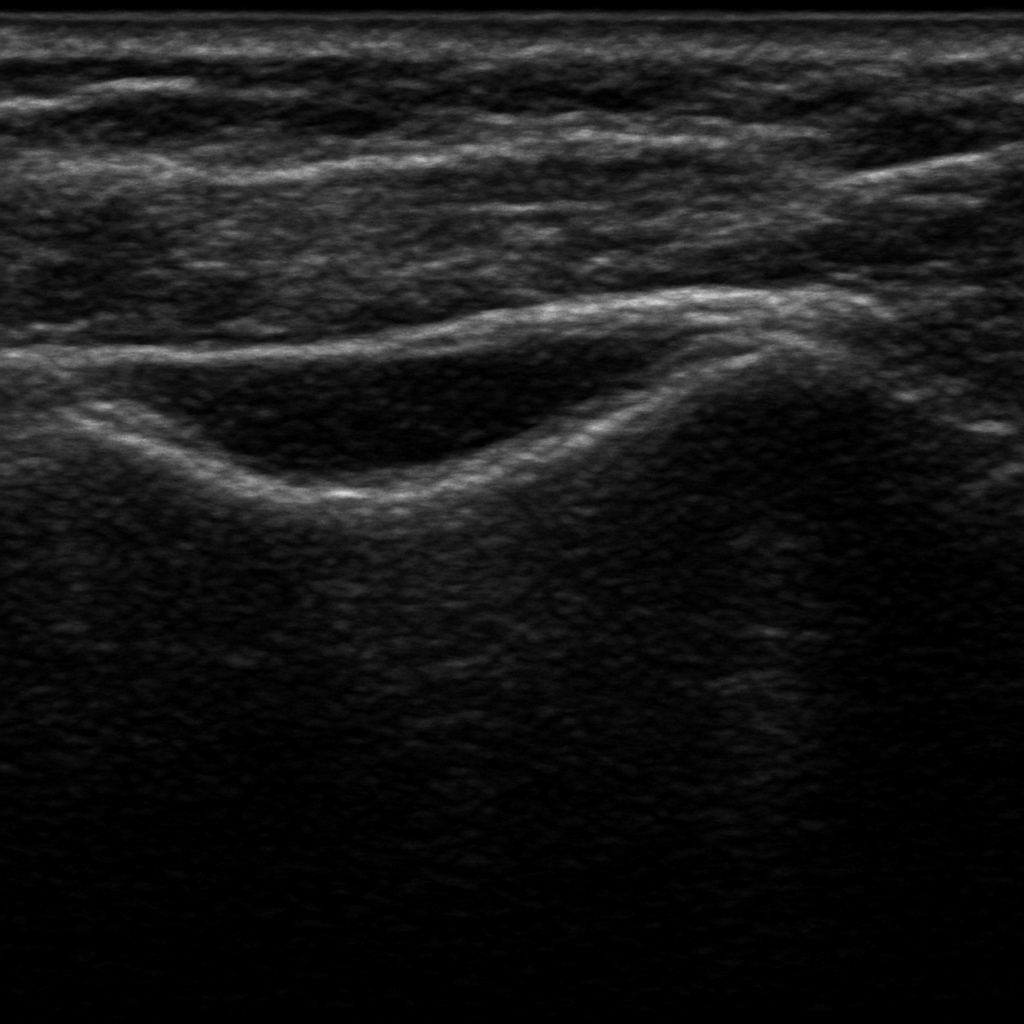

L’échographie utilise des ultrasons, émis par une sonde placée sur la peau du patient à l’aide d’un gel de contact. Ces ondes sonores à haute fréquence se réfléchissent différemment selon les tissus rencontrés, permettant de créer des images en temps réel sur un écran. Ce procédé est non invasif, sans rayonnement ionisant et généralement rapide à réaliser.

Elle est particulièrement adaptée à l’exploration des structures superficielles, comme la thyroïde, les muscles, les tendons, ou les organes pelviens et abdominaux. En obstétrique, elle permet aussi de suivre l’évolution du fœtus et du liquide amniotique. L’échographie Doppler permet en complément d’évaluer le flux sanguin dans les vaisseaux.

L’Imagerie par Résonance Magnétique repose sur l’utilisation d’un champ magnétique puissant et d’ondes radio. Ces signaux interagissent avec les atomes d’hydrogène présents dans le corps et permettent d’obtenir des images en coupes très détaillées, sans recourir aux rayons X.

L’IRM offre une excellente résolution spatiale, notamment pour les tissus mous profonds comme le cerveau, la moelle épinière, les articulations internes, ou les organes complexes (foie, utérus, prostate). Elle est aussi utilisée pour caractériser une lésion, détecter une tumeur, ou réaliser un bilan neurologique ou musculo-squelettique approfondi.

Dans certains cas, un produit de contraste (comme le gadolinium) est injecté pour affiner le rendu des images, notamment dans les études vasculaires ou oncologiques. Toutefois, l’IRM peut être contre-indiquée chez certains patients, en particulier ceux porteurs d’un implant métallique, ou présentant une claustrophobie sévère.

Le choix entre une IRM et une échographie repose sur plusieurs critères cliniques, techniques et pratiques. Voici une comparaison point par point pour mieux comprendre leurs différences et complémentarités.

Le choix de l’examen dépend toujours du contexte clinique et de la question médicale posée. Le médecin prescripteur oriente son choix selon la zone à explorer, les symptômes, l’urgence ou encore les antécédents du patient. Voici quelques repères généraux.

L’échographie et l’IRM ne sont pas toujours en concurrence, mais parfois complémentaires. Une échographie peut précéder une IRM pour une première orientation.

Le choix dépend aussi de critères pratiques : disponibilité des appareils, tolérance du patient, contre-indications (implant métallique, claustrophobie), ou coût.

Au-delà des indications médicales, plusieurs aspects pratiques et personnels peuvent influencer le choix entre une échographie et une IRM. Ces facteurs doivent être pris en compte en lien avec le médecin et le centre d’imagerie.

L’échographie est souvent plus accessible, avec des délais de rendez-vous courts. Elle peut être réalisée rapidement dans de nombreux cabinets médicaux, sans préparation spécifique.

L’IRM, en revanche, nécessite un accès à un plateau technique spécialisé. Le délai peut varier selon la région, la disponibilité des équipements et l’urgence clinique. Dans certains cas, un protocole précis ou un créneau spécifique est requis.

En France, les deux examens sont généralement pris en charge par l’Assurance Maladie s’ils sont prescrits par un médecin. Toutefois, le coût brut de l’IRM est plus élevé que celui d’une échographie. Des dépassements d’honoraires peuvent exister selon les établissements.

Il est conseillé de se renseigner auprès du centre d’imagerie avant la prise de rendez-vous, notamment en ce qui concerne les tarifs et les éventuels compléments à charge.

L’échographie est peu contraignante : l’examen est rapide, indolore, sans bruit ni sensation d’enfermement. Elle est bien tolérée même par les enfants ou les patients anxieux.

L’IRM peut poser des difficultés pour certains profils :

Dans certains cas, des solutions sont proposées (musique, casque antibruit, sédation légère) pour faciliter l’examen.

L’échographie est exempte de contre-indications majeures, sauf cas particuliers liés à la qualité de l’image (présence de gaz, de calcification, ou d’obésité importante).

L’IRM peut être contre-indiquée dans les cas suivants :

Un questionnaire de sécurité est systématiquement rempli avant toute IRM pour vérifier ces éléments.

Le choix entre une IRM et une échographie a un impact direct sur la qualité du diagnostic et la pertinence de la prise en charge médicale. Utiliser un examen d’imagerie inadapté peut entraîner une image peu exploitable, un diagnostic retardé, voire la nécessité de recommencer avec une autre modalité. C’est pourquoi il est essentiel que l’examen soit choisi en fonction de la question clinique précise, de la zone à explorer, et du contexte médical global.

Dans certains cas, l’échographie suffira amplement, notamment pour des lésions superficielles ou des organes accessibles. Dans d’autres situations, l’IRM sera indispensable pour explorer des tissus profonds, analyser des structures complexes ou caractériser une pathologie avec une grande précision. Ces deux techniques peuvent d’ailleurs être complémentaires : l’échographie peut orienter le diagnostic, tandis que l’IRM vient le préciser.

Le médecin prescripteur et le radiologue jouent un rôle clé dans ce choix. Ils évaluent les bénéfices attendus, les éventuelles contre-indications et la meilleure stratégie d’imagerie pour répondre à la situation clinique. Il est donc important de suivre les recommandations médicales et de ne pas baser son choix uniquement sur des critères pratiques ou personnels. Un examen bien ciblé permet un diagnostic plus rapide, un traitement mieux adapté et un suivi plus efficace.

IRM et échographie sont deux outils essentiels de l’imagerie médicale, chacun avec ses spécificités, ses avantages et ses indications. Tandis que l’échographie permet une exploration rapide, accessible et dynamique des structures superficielles, l’IRM offre une visualisation fine et approfondie des tissus complexes, indispensable dans de nombreux diagnostics spécialisés.

Le choix de l’un ou de l’autre ne repose pas sur une préférence personnelle mais sur des critères médicaux précis, évalués par le médecin prescripteur en lien avec le radiologue. Dans certains cas, ces deux examens peuvent être utilisés de manière complémentaire pour affiner le diagnostic.

Si vous vous interrogez sur l’examen le plus adapté à votre situation, n’hésitez pas à en discuter avec votre médecin ou à contacter un centre d’imagerie. Une orientation pertinente dès le départ permet une meilleure prise en charge et un gain de temps précieux dans le parcours de soins.